電気泳動結果の印刷

電気泳動結果の印刷

実験するにあたって日時、方法、結果などの諸々を実験ノートに記録する。最近は iPad みたいなタブレット端末を使ってデジタルに記録する人もいるらしいけれどコストだとか互換性とかの問題があるので多くの人が未だに紙のノートを使っている。

文字情報とか簡単な図や絵であればボールペン一本でなんとかなるものの、DNAやタンパクの電気泳動の写真は印刷して貼り付けるしかない。DNAの電気泳動は頻繁に使うので簡便に印刷する必要がある。

弊研究室の現行のしくみだと、Biorad のゲル撮影装置が継ぎ接ぎになったものを使っている。まず、CCDカメラで取られた映像はインテグレーターで積算されて明るさを得る。その後、8インチぐらいのブラウン管ディスプレイと感熱紙プリンターへ送られる。全体的に旧世代な装置で壊れると修理すらままならない構成をしている(実際に、UV投射装置は壊れたので少し前にLED化された)。

CCDカメラ --> インテグレーター --> ブラウン管ディスプレイ と 感熱紙プリンター

感熱紙プリンター

身近な感熱紙というとレシートがあるが、撮影装置の感熱紙プリンターはもっと印刷解像度が良い。今どきこの手のプリンターが使われるのは、超音波エコーで胎児を撮影した時の記念写真ぐらいらしい。新しく買おうとすると本体価格で15〜20万円程度する。印刷コスト自体は高品質紙だと一枚あたり9円程度、低品質紙だと一枚あたり6円程度とインクジェットプリンターと比べても遜色ない。電気泳動の写真は黒字に白抜きなので感熱紙は勝手が良い。ただ専用の感熱ロール紙も問題で、互換性のある製品がなくなるといくらプリンターが元気でも使えなくなってしまう。前述の高品質紙は最近販売中止になってしまった…ということで代替の仕組みに緩やかに移行できると不安がない。

ゲル撮影装置の代替

その1:完全にデジタル化して印刷しない

撮影装置自体はLED化されたので、段ボールの箱でも被せればスマホやデジカメで十分写真が撮れる。昔のCCDカメラより最近のスマホの方が画質や感度が抜群に良いことが多い。ということで、印刷しないパターン。シーケンスの結果など実験の種類によっては必ずしもデータを貼らない場合もある(特に最近はあらゆるデータをノートに残しておかないと問題とされる事があるし、貼るときもちゃんと割印を押せという話もあるけれどさておき)。ということで泳動写真も電子データがあれば良いよねという方法。デジタルデータは感熱紙と違って撮影日時が勝手に記録されるのでデータの管理上も良いのかもしれない。維持コスト:★★★★★

撮影・印刷の手間:★★★☆☆

データ保持の形:★★★☆☆

その2:デジタル化して汎用プリンターで印刷する

やっぱり印刷してノートに貼らないとまずい、あるいは手元に実物が残らないと落ち着かない場合。スマホやデジカメで撮影した画像を実験室のプリンターで印刷するパターン。お金の面でのコストとしてはそこまで高くはつかないし、プリンターも買い替えがきくので便利。ただし、めんどくささとしてはコストが一番高い。スマホで撮影、自動でDropboxみたいなクラウドにアップロードできたとしても、パソコンを出してきてプリンターに繋いで印刷。 デジカメならSDカードを取り出してパソコンに挿して印刷。現行の方法から+5分はかかるし恐らく移動も増える。結局の所、みんな印刷したがらないだろう。いくつかまとめてたまに印刷すれば多少は楽かもしれないけれど、何枚も溜まって結局印刷をさぼるやつ。パソコンとプリンターが余っていれば専用に設置するのは悪くない。最近のプリンターにはスマホから直接印刷できる機能があったりするので買い換えるときはこのあたりも要注意。維持コスト:★★★★☆

撮影・印刷の手間:★☆☆☆☆

データ保持の形:★★★★★

その3:現行装置を維持する

CCDカメラはその辺に転がっているし、ディスプレイはちゃんと変換すれば今どきの端子に繋いでも映りそう(アナログ端子の変換が実は大変)。感熱紙プリンターはそれなりの値段で買い換えられなくはない、専用感熱紙もあと3〜5年ぐらいは販売されそう。一番問題なのはインテグレーターで、換えがきかないしもう単体で売ってなさそう。そして一番壊れかけているのがインテグレーター。維持コスト:★☆☆☆☆

撮影・印刷の手間:★★★★★

データ保持の形:★★★★★

その4:泳動パターンをノートにスケッチする

大体あってればいいんだよ!というコストも手間もかからない作戦。学生実習ならギリギリ許され…る?方法。何かあったときに実験ノートを晒されて笑いどころになる将来性も備えている(何かあってはならない)。ただ、デジタル化(その2)+スケッチ(その4)というのは妥協案としてありかもしれない。一旦、概要を書き写すことで、バンドパターンが頭で整理できる利点がある。特に卒研生あたりには勉強になる旨みがあるかもしれない。維持コスト:★★★★★

撮影・印刷の手間:★★★★★

データ保持の形:☆☆☆☆☆

あと数年自分がいる間だけ保てば問題無い気もするので、現行の装置のまま置いておいて、自分はとりあえずスマホde撮影法に勝手に移行すれば良いか…という結論。

おまけ:ゲル撮影装置のトレンドはLED

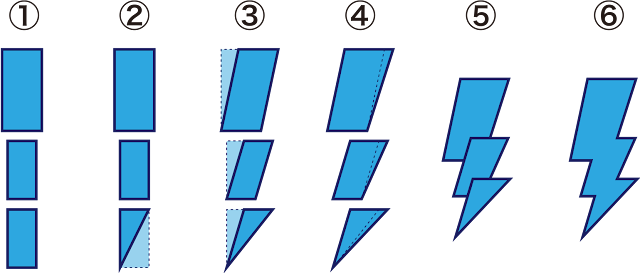

昔はDNAを染色したエチブロ(EtBr)の蛍光を見るのにUV蛍光灯を使っていたが、青色LEDの登場で色んな製品が理化学機器メーカーから出ている。ところが、LEDフォトパネルとかで検索するとそれらしいものが安価で出てくる。これに、紫外〜青色を透過するフィルムを重ねれば青色光源ができる。さらに、オレンジ色のフィルターを通して撮影すればよい。この時の青色・オレンジのフィルターはもしかすると100均なんかで売っている下敷き程度でも使えるのかもしれない。そうすると全体で1万円もしないでゲルを見ることができる。普通に買うと10万以上したりするので業者の方には申し訳ないが、実習なんかだと割と十分なのかもしれない。また今度検証してみたい。白色LED光源 --> 青色フィルター --> ゲル --> オレンジフィルター

コメント

コメントを投稿