制限酵素かるた

制限酵素とは

大腸菌のような細菌にはファージと呼ばれるウイルスが感染することがあります。大腸菌にとっては困るのでこれを防ぐためにウイルスのDNAを切って対抗します。この時に使われる酵素を制限酵素といって、ファージの増殖を制限する酵素という意味です。制限酵素の中でもII型制限酵素というのは特定の塩基配列を認識して切断するので分子生物学の研究に非常に便利に使われてきました。認識配列かつ切断配列は回文配列(パリンドローム)と呼ばれていてEcoRIという酵素なら G↓AATTC という配列を認識・切断します。制限酵素かるた

普段使うような制限酵素はそれなりにたくさんあるし、パソコンで検索すればすぐに出てくるので特に覚えるつもりもないし覚える必要もそんなに無いものです。ところが、制限酵素全盛期を生きてきた先生はすらすらと名前と認識配列が出てくるので、少しぐらい覚えてみようかと思いました。なにかゲームにでもすれば面白そうだったので、制限酵素かるたなるものを作ってみました。作り方その1(手作業でつくる試作品)

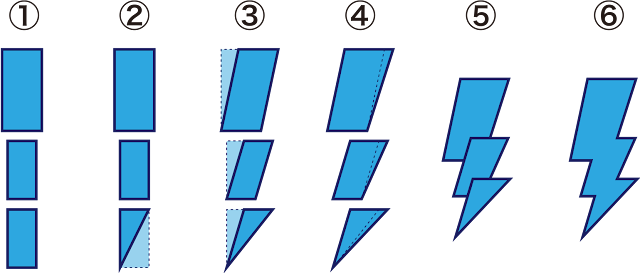

1.印刷用デザインを作るA3サイズに収まるように酵素名の札と認識配列の札とウラ面を作りました。札の縁の色は切断面によって色分けしました。5'突出は赤、3'突出は青、平滑末端は黄緑にしました。

2.印刷する

わりと手軽にA3印刷ができるコンビニ印刷を使いました。酵素名札と認識配列札とウラ面をオンラインでアップロードしておいて、番号入力で印刷できるものを使いました。

3.厚紙に貼る

ペラペラのコピー用紙では心もとないし何より面白くないので厚紙に貼り付けました。使ったのは板目紙という昔の紐閉じファイルの表紙に使われているような厚紙です(コクヨ 板目表紙 A3 10枚)。のりで貼り付けるとしわしわになるのでスプレーのりを使いました(3M スコッチ スプレーのり77 ミニ缶 100ml)。さすがはスプレーのりで、A3の紙でもシワひとつなく貼れました。ところが、裏表の位置を合わせるのがとても難しく表と裏で最大5mmぐらいずれてしまい、世の中の工業製品の精度をあらためて認識しました。

4.切断

カッターを使って切断しようと思ったのですが、切れ味が良くないのか貼り付けた紙に引っかかってよく切れませんでした。握力を浪費しながらハサミでなんとか切りました。かといって裁断機みたいなやつで厚紙が切れるのかどうかよくわからないのでそのうち試したい。

5.完成

板目紙の厚さがちょうど良く、思ってた以上にそれっぽいものが出来ました。適当なサイズで作ったのでちょうどいいケースが無いのは改善点

作り方その2(専門の業者さんで印刷する)

1.印刷用データを作る自分で印刷するときとは多少勝手が違うのでこういう時に慣れておくと、急な用事でもすぐに発注できる。イラストレーターだと文字はアウトライン化するとか、RGBじゃなくてCMYKで作るとか塗り足しをつけるとか…

2.印刷業者に発注する

たくさん頼めば頼むほど単価が安くなるので、大量に発注して在庫を抱えないように気をつけよう。それでも総重量13kgぐらいの段ボール箱が届いた。

3.1枚づつ切り取る

名刺印刷の類で頼むと手頃なカードサイズが手に入るが、種類が多いと結構高くつく。今回はA3サイズに印刷してローラーカッターでシャカシャカ切った。

遊び方

かるたとして作ったわけですが、遊ぶには色々と問題が。1.読み上げにくい

認識配列を A〜A〜G〜C〜T〜T〜♪って読み上げられてもぱっと頭に入らないのでゲームにならない…。逆に制限酵素を読み上げようとすると読み方問題があってややこしい。EcoRI(えこあーるわん)、HindIII(ひんでぃーすりー)あたりはコンセンサスが取れているみたいだけど、KpnIとかNheIとかPstIとかSpeIとかXbaIとかXhoIは人それぞれな感じでバラバラしてます。ちなみに自分の読み方だとKpnI(けーぴーえぬわん)、NheI(ぬへわん)、PstI(ぷすとわん)、SpeI(すぺわん)、XbaI(ずばわん)、XhoI(ぞーわん)。XbaI と XhoI は Xanthomonas (きさんともなす)由来なのでそれに準じるべきなんでしょうが、ズバッと切ってくれそうなので勝手にこう呼んでいます。

2.そもそも答えがわからない

かるたというと読み上げられたら素早く札を叩き取ります。ところが、遊んでみたところ恐る恐る「EcoRI っぽい…?」「SpeI な気がする…?」という感じでとても取れるものではなかったです。

結局落ち着いたのは、名前札を1枚めくって酵素一覧からこれだと言うのを各々主張した後、別紙をみて答え合わせするというスタイルでした。これでかろうじて遊べるようになりましたが、うちの研究室ではそろそろカルタができるんじゃないかというぐらい覚えが進んできました(覚えたからといって役立つものでもない)。何か面白い遊び方があれば教えて下さい。

制限酵素の選び方

試作品を作った段階では 32 種類の制限酵素をリストアップしていましたが、たくさん作ることにしたのでA3の紙1枚に収まるように18種類に減らしました。18というのがなかなか難しかった。まず、メーカーが出してる Double digestion 時のバッファー選択表に載っているものはメジャーな酵素だろうというのがひとつ。それから、プラスミドベクターの MCS(Multiple cloning site)に使われているものもメジャーだろうというところ。よく使われるプラスミドベクターの祖先である pUC 系と pBR322 系あたりに使われているものを優先しました。ちょっと例外は HincII で、そんなに使わない印象ですけど最初に見つかった制限酵素に敬意を表して残してあります(正確に言うと HindII ?)。残ったベスト18がこちら

BamHI, BglII, ClaI, EcoRI, EcoRV, HincII, HindIII, KpnI, NdeI, NheI, NotI, PstI, SacI, SmaI, SpeI, SphI, XbaI, XhoI

残念ながらベスト18漏れした酵素もそのうち…

イタリック表記

制限酵素はその由来となった生物の名前と株名に加えてローマ数字で命名されています。例えば、EcoRI という制限酵素は大腸菌 Escherichia coli の RY13 株から取られた一番目という意味です。Eco の部分は種名に由来するのでイタリック体にする必要がありました。しかも、その他の部分はイタリック体にはしないのでパソコンで文章を書くときはとてもめんどくさい。ところが、2003 年に出された論文によると "Italics will no longer be used for the first three-letter acronym of the REase or MTase name." とあり、イタリック体にする必要は無いとのことです。今回作った制限酵素かるたもこれに倣ってイタリック体を使いませんでした。案の定、先生からすかさず指摘を受けたわけですが、件の論文を見せるとなんとなく納得してもらえたような気がします。A nomenclature for restriction enzymes, DNA methyltransferases, homing endonucleases and their genes.

Roberts et al., Nucleic Acids Res. (2003) 31(7) 1805-1812

NCBIの表記ガイドによると頼れる "IUPAC" という名前が出てきますが、出典となるような記述が見当たらないです(おそらく上述の論文)。ちなみに、この表記ガイドは割りと便利なので論文を書く時とかにありがたい。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK995/

こちらの制限酵素かるた、BOOTH で販売しております。

https://riquri.booth.pm/items/1532864

コメント

コメントを投稿